Fanatisme, atau yang sering kita sebut ‘fanatik’ seringkali dikaitkan dengan agama. ‘Orang-orang fanatik’ dianggap merupakan mereka yang memiliki ketertarikan luar biasa sampai terbilang berlebihan. Memang tidak hanya agama melulu, hal ini bisa dikaitkan juga dengan ideologi, politik, bahkan hobi. Tapi, kalau kita berbicara dengan topik agama, rasanya ini akan menjadi sangat menarik. Kesempatan kali ini, sangat mengajak Anda untuk menyaksikan “Himala,” salah satu film terbaik buatan Filipina yang pernah dibuat.

Perlu Anda ketahui, lebih dari 80% masyarakat Filipina sebagian besar menganut agama Kristen Katolik. Kata ‘Himala’ yang berasal dari bahasa Tagalog, bila diartikan berarti ‘mukjizat.’ Lalu apa sih hubungannya? Serta, apa sih yang membuat “Himala” saya kaitkan dengan fanatisme? Film buatan Ishmael Bernal yang dibuat pada tahun 1982 ini akan mengajak penonton bagaimana seorang Elsa mampu dikultuskan oleh masyarakat akan kemampuan yang dimilikinya sebagai ‘penyembuh.’ Jadi, apa kaitan dengan “Himala”? Kaitannya, adalah ‘Apakah anda mempercayai mukjizat?’

Tenang, saya tidak akan seperti berkhotbah dan berbicara terlalu lebar ke arah disana. Not my capacity. Film ini akan terpusat pada Elsa, diperankan oleh Nora Aunor, seorang perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pembantu. Mungkin tidak ada yang terasa spesial pada awalnya, namun ketika seseorang berhasil disembuhkannya, nama Elsa langsung menjadi ‘Talk of the town.’ Semua orang fanatik padanya demi mendapat kesembuhan.

Peristiwa diawali dengan kehadiran gerhana. Elsa yang tampak misterius berjalan seorang diri menuju bukit pasir, dimana Ia bersujud sambil berdoa dengan membusungkan dada ke depan menatap sebuah pohon. Sepulang dari sana, Ia menceritakan pengalaman menarik pada Ibu angkatnya, Aling Saling, yang diperankan oleh Vangie Labalan. Elsa mengaku bila Ia mendapatkan perjumpaan dengan Bunda Maria. Elsa sendiri hidup di Cupang, sebuah daerah tertinggal di Filipina. Mayoritas masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan.

Lantas, Elsa tidak dengan mudah diterima masyarakat. Ia awalnya dipaksa menjalani upacara adat pengusiran setan, namun mental. Akan tetapi, semenjak ada seseorang yang mengaku disembuhkannya, orang-orang langsung berbondong kepadanya. Gereja pun kemudian sepi. Orang-orang lebih memilih mengantri untuk bertemu Elsa, sambil berdoa dan melafalkan doa Salam Maria. Sadar tak sadar, masyarakat mengkultuskannya sebagai penyembuh. Elsa pun punya banyak penganut fanatik di sekitarnya.

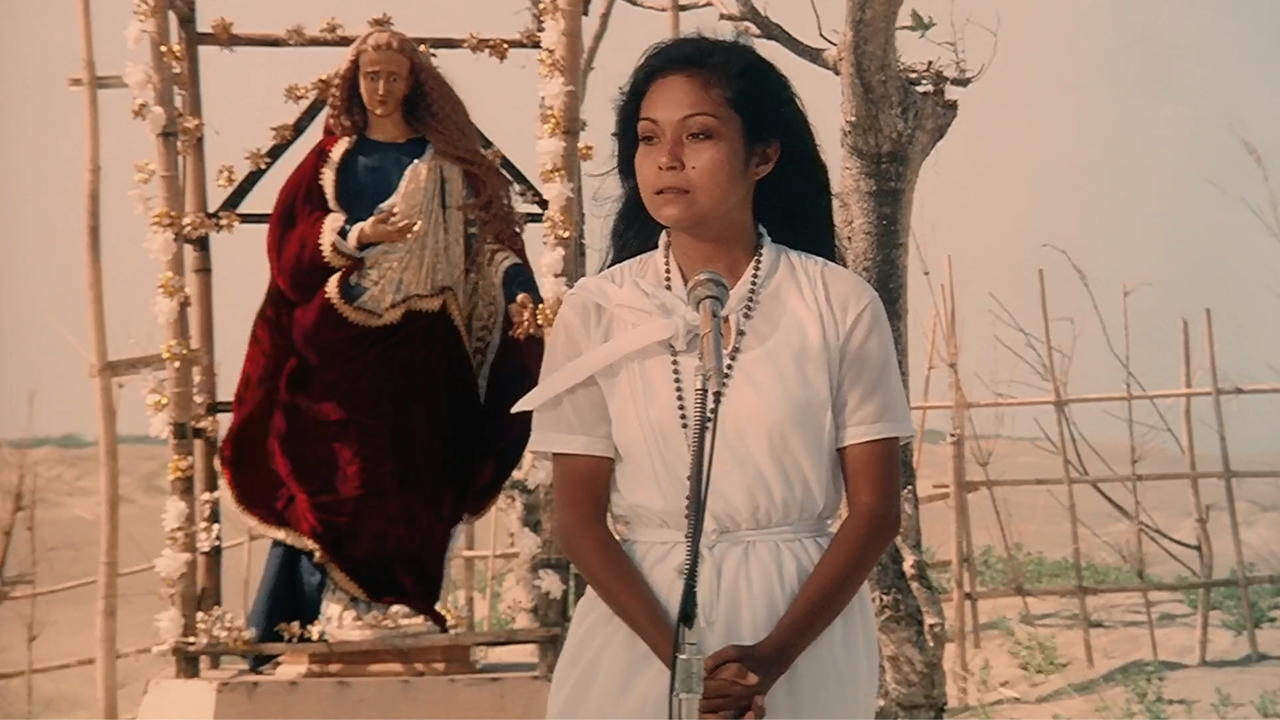

“Himala” membawa kita ke sebuah tontonan yang mempertanyakan kembali iman kita. Siapa yang sebetulnya pantas untuk dipercayai? Elsa, atau sang Pencipta? Dalam film ini, menariknya, Elsa tidak hadir seseorang yang seperti paranormal. Ia hadir dengan kostum putih, lengkap dengan rosario, dan dalam setiap acara penyembuhannya selalu terpampang patung Bunda Maria. Tentu, akan terbilang serba salah jika kita menilainya langsung serta merta jika itu adalah ajaran sesat. Eits… jangan dulu.

Film ini tidak hanya akan bercerita tentang Elsa. Kepopulerannya yang sensasional membawa kemajuan bagi Cupang. Daerah mereka didatangi pengunjung yang ingin bertemu Elsa. Sekaligus, beberapa masyarakat berusaha untuk memanfaatkan momen ini. Salah satunya sahabat Elsa yang bernama Nimia. Nimia yang baru saja kembali dari Manila, memutuskan untuk membuat sebuah cabaret bernama ‘Heaven’ yang dikelola bersama ayahnya. Cupang tidak hanya menjadi tempat berdoa, lahan ekonomi, namun juga sekaligus surga bagi perzinahan.

Tak hanya Nimia, orang-orang di sekitar Elsa, seperti Chayong dan Sepa, yang diperankan oleh Laura Centeno dan Ama Quiambao. Cerita keduanya, yang merupakan ‘rasul’ Elsa diperhadapkan dengan ujian yang tidak main-main. Chayong memilih untuk tetap berada di jalan yang lurus walaupun diterpa godaan oleh sang pacar, dan Sepa lebih memilih mengabdi pada Elsa ketimbang mengurus keluarga dan anaknya. Buat mereka, dengan berbakti mereka seperti menabung pahala di masa mendatang. Menarik.

Menyaksikan hasil restorasinya, yang dilakukan pada 2012 silam, karya ‘Himala’ berhasil membuat saya tertegun dari awal sampai akhir. Saya menikmati cara penyutradaraan Ishmael Bernal yang menjadi film ini minimalis walaupun dengan extras yang terasa sekelas film kolosal. Bernal memanfaatkan wajah para penduduk yang menjadi keindahan tersendiri dari film ini. Ini belum termasuk dengan gambaran para penderita penyakit dan orang cacat yang mewarnai cerita film ini.

Yang menarik, sedari awal film ini sudah memulai dengan alunan score yang membawa kita ke sebuah suasana seram. Belum ditambah dengan themes yang terasa gelap, apalagi dengan kesan supernatural ataupun suasana pedesaan jaman lampau. Begitupun dengan rupa Elsa yang berpakaian serba putih, dengan rambut yang kadang mengingatkan saya dengan Suzanna. Memang sih tidak ada cerita hantu-hantuan, cuma Bernal terbilang sangat berani untuk mengambil adegan-adegan dengan set yang gelap.

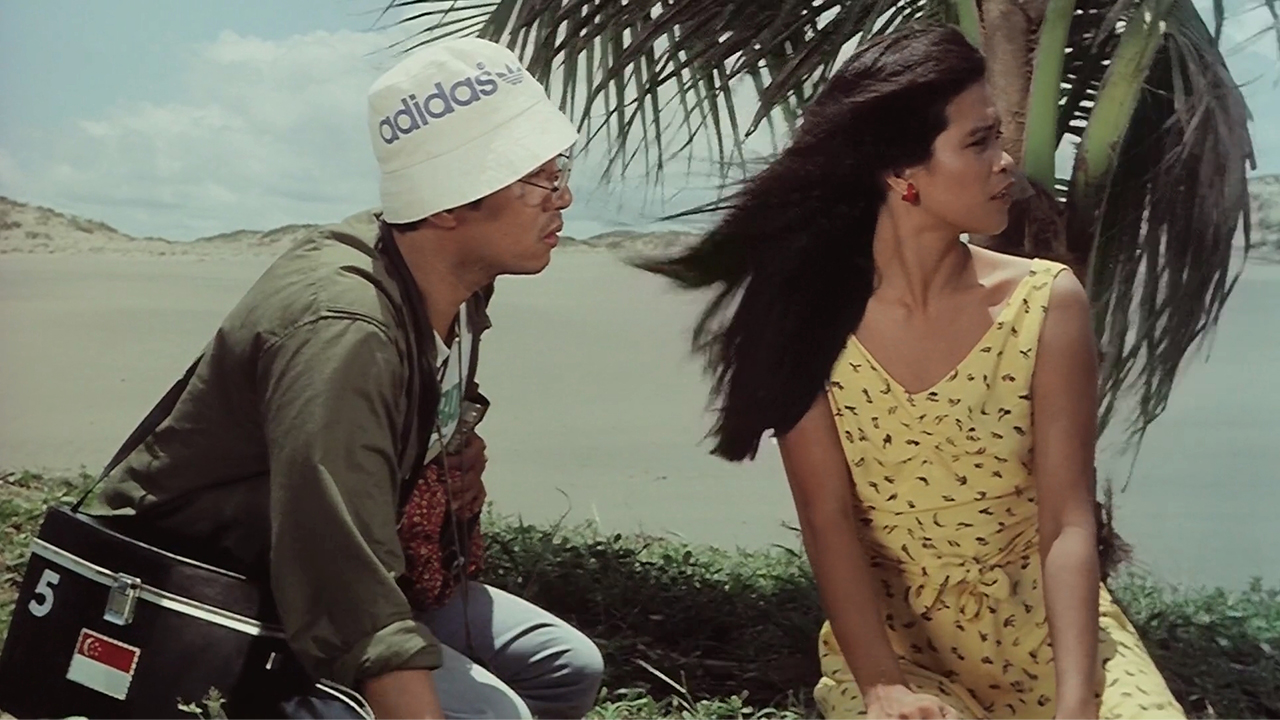

Penyajian set produksi film ini juga menarik. Dua jempol untuk Raquel Villavicencio yang berhasil memperlihatkan suasana Cupang yang begitu kontras, ataupun set gurun minimalis. Saya juga amat menikmati bagaimana faktor keramaian menjadi salah satu unsur yang begitu kuat dari “Himala.” Begitupun sinematografi film ini. Sergio Lobo bisa menangkap beberapa momen berkesan, misalnya ketika Nimia bermain bersama anak-anak di tengah sunset, ataupun ketika Nimia memanfaatkan momen angin kencang ketika Ia di-interview oleh Orly, yang diperankan oleh Spanky Manikan.

Dari penampilan, tentu sudah tidak diragukan lagi. Madame film Filipina, Nora Aunor, menghadirkan sebuah penampilan yang tak tergantikan tentunya sebagai seorang Elsa. Aunor yang lebih banyak memperlihatkan aksi ketimbang dialognya, terasa makin bersinar ketika Ia memasuki momen sinematik di film ini, yakni ketika Ia berorasi di bagian klimaks film ini. Saya suka bagaimana cara Aunor menghidupkan Elsa sebagai seseorang yang misterius, tidak bisa ditebak, namun kemudian cerita menjadi menarik ketika film ini mengurai sisi ‘kemanusiannya,’ dimana Ia terlihat lemah dan tak berdaya, di tengah kawanan orang banyak mengultuskannya.

Dari pendukung, saya amat menikmati kehadiran para muse Elsa, ada Aling Saling, Chayong dan Sepa, yang punya bagian ceritanya dan bisa jadi penambah cerita yang berarti. Bukan sebatas selipan untuk menambah kisah di cerita film ini. Cuma kelompok antagonis, Gigi Dueñas, yang berperan sebagai Nimia, terbilang sebagai sosok yang membuat drama film ini berhasil. Ketika Elsa terlihat mengeksploitasi kesuciannya, Nimia mengeksploitasi dirinya. Hingga suatu saat Nimia berkata kepada Elsa, ‘Bukannya kita berdua sama-sama pelacur?’

Bicara prestasinya, “Himala” sendiri merupakan in competition untuk Berlin Film Festival di tahun 1983, dan versi restorasinya sendiri ditayangkan di Venice Film Festival tahun 2012. Di negerinya, film ini memboyong 8 penghargaan di Metro Manila Film Festival tahun 1983, termasuk mengenyam kategori Film Terbaik, Penyutradaraan, Aktris, Naskah film dan Sinematografi. Belum lagi ini ditambah ketika CNN International memilihnya sebagai salah satu film Asia terbaik sepanjang masa di tahun 2008.

Oh ya, ada yang menarik dari cerita “Himala.” Penulis skenario film ini, Ricardo Lee, terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang terjadi di pulau Cabra. Seorang perempuan berusia 11 tahun bernama Belinda Villas merupakan inspirasi Lee untuk membuat karakter Elsa. Pulau Cabra sendiri pada tahun 1966-1972 diyakini pernah mendapati penampakan Bunda Maria kepada beberapa siswa, termasuk Belinda. Walaupun insiden belum belum secara formal diakui oleh Gereja Katolik, namun peristiwa ini berhasil didokumentasikan oleh Albano dan Jofransyden dalam buku yang berjudul ‘The Apparitions of Cabra Islet, Philippines.’

Akhir kata, menyaksikan “Himala” mengguncang hati saya. Terutama bagian ini: ‘Waláng himalâ! Ang himalâ ay nasa pusò ng tao, nasa pusò nating lahat! Tayo ang gumagawâ ng mga himalâ! Tayo ang gumagawâ ng mga sumpâ at ng mga diyos…”

Bagaimana cara Elsa mengakhiri kisahnya juga masih misteri buat saya. Saya masih terus berpikir sebetulnya apakah itu hanyalah sebuah excuse sajakah? Akan tetapi, “Himala” adalah sebuah pembelajaran yang baik. Keimanan, atau rasa percaya kita memang perlu dibangun. Namun, kita tidak boleh sampai lengah, dalam arti keliru untuk membedakan mana yang sebetulnya harus diyakini. Sederhananya, misal ketika Anda kelaparan dan berdoa untuk mendapatkan makanan, lalu ada seseorang yang memberikan Anda roti, tidak berarti orang tersebutlah yang menjadi di-dewakan karena menyelamatkan Anda yang kelaparan. Bisa jadi, Ia hanya merasa kasihan, dan merupakan medium yang dipakai pencipta untuk menjawab doa Anda tadi. So, do you believe in miracles?

![#337 – Tom at The Farm [Tom à la ferme] (2013) 337-Picture6](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/08/337-Picture6-218x150.jpg)

![#335 – Heartbeats [Les amours imaginaires] (2010) 335-Picture3](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/07/335-Picture3-218x150.jpg)

![#333 – I Killed My Mother [J’ai tué ma mère] (2009) 333-Picture2](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/07/333-Picture2-218x150.jpg)

![#837 – The House in the Woods [Haplos] (1982) The House in the Woods](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/12/837-Picture7-218x150.jpg)