Anda pernah mendengar nama Gloria Grahame? Grahame merupakan salah satu top notch film noir di era 1950-an. Jika anda sempat menyaksikan “It’s a Wonderful Life,” Ia sempat berperan sebagai Violet disana. Puncaknya, Ia berhasil memenangkan sebuah Academy Awards untuk Best Supporting Actrees dalam film “The Bad and the Beautiful.” Tapi, kita tidak akan berbicara tentang kejayaan Gloria. “Film Stars Don’t Die in Liverpool” akan mengajak penonton untuk masuk ke dalam sebuah kisah tragis Miss Grahame, yang diceritakan langsung oleh kekasih mudanya, Peter Turner.

Tahun 1981, tepatnya Gloria Grahame mulai kembali menyadari jika Ia jatuh sakit. Padahal, Ia sedang berada di Lancaster untuk melakukan pekerjaannya sebagai aktris drama. Dengan tubuh yang tidak fit, Gloria, yang diperankan oleh Annette Bening, berusaha untuk menghubungi Peter. Peter Turner, yang diperankan oleh Jamie Bell, datang dari Liverpool untuk menjemputnya. Gloria kemudian mendatangi rumah Peter, dengan alih untuk dapat beristirahat dan bertemu dengan Bella, Ibu Peter yang diperankan oleh Julie Walters.

Cerita ternyata membawa kita ke sebuah flashback. Tepatnya saat keduanya bertemu di Primrose Hill, London pada tahun 1979. Peter kala itu mengamati Gloria yang sedang berlatih vokal drama. Waktu itu, Gloria merupakan tenant baru di sebuah apartemen, sedangkan Peter merupakan salah seorang karyawan disana. Di sebuah siang, tak ada petir, Gloria menghampiri Peter yang sedang menyortir surat. Ia mengajaknya untuk menari disco bersama di ruangannya, ala-ala “Saturday Night Fever.” Dari pertemuannya itu, keduanya berkenalan dan mulai menghabiskan waktu bersama.

Kasarnya, ini adalah kisah janda tua dan berondong muda yang dipertemukan karena disco. Perbedaan umur yang cukup jauh mungkin juga akan membuat kita teringat dengan film Indonesia, “Arini” yang sempat hadir di layar perak 90-an. Bedanya, kisah nyata ini tidak akan memberikan sebuah sekuel layaknya “Arini.”

Cerita film ini diangkat dari autobiografi Peter Turner di tahun 1986. 30 tahun setelah rilisnya buku tersebut, penulis naskah Matt Greenhalgh mengadaptasi ceritanya. Di tahun 2016, sutradara “Lucky Number Slevin,” Paul McGuigan, dipilih untuk menjadi sutradaranya. Colin Vaines juga menjadi produser film ini beserta produser franchise James Bond, Barbara Broccoli, yang merupakan putri Albert Broccoli.

Bicara ceritanya, plot ceritanya yang maju mundur dihadirkan McGuigan dengan transisi yang halus, sehingga jalan cerita mengalir dengan lumayan menarik. Sebenarnya, saya tidak terlalu menikmati tema ceritanya yang mengangkat kisah dengan selisih usia yang jauh. Tapi, namanya cinta, semua pasti akan buta. Anda tentu masih ingat dengan “The Shape of Water” yang berkisah tentang wanita yang malah jatuh cinta dengan monster ikan.

Jujur, sebetulnya saya belum membaca premis saat menyaksikan film ini. Awalnya saya tidak percaya kalau film ini akan berkisah tentang Gloria Grahame, salah satu nama yang sudah terngiang dalam hafalan saya sebagai pemenang Oscar. Yah, faktor Grahame yang membangun ketertarikan saya. Film ini akan menyajikan bagaimana Grahame masih mencoba eksis, walaupun sudah tidak selaku saat film masih kental dengan hitam-putih. Karir Grahame memang semakin menurun, apalagi pasca film musikal “Oklahoma!” Dalam ceritanya, kita akan menyaksikan bagaimana Ia mengalami kemunduran dalam karirnya dan tetap berkarya di dunia teater. Saya masih ingat betul bagaimana Grahame bercerita pada Peter saat Ia masih Top Star dan bertetangga dengan aktor-aktris ternama di Hollywood, seperti Humphrey Bogart dan Bette Davis.

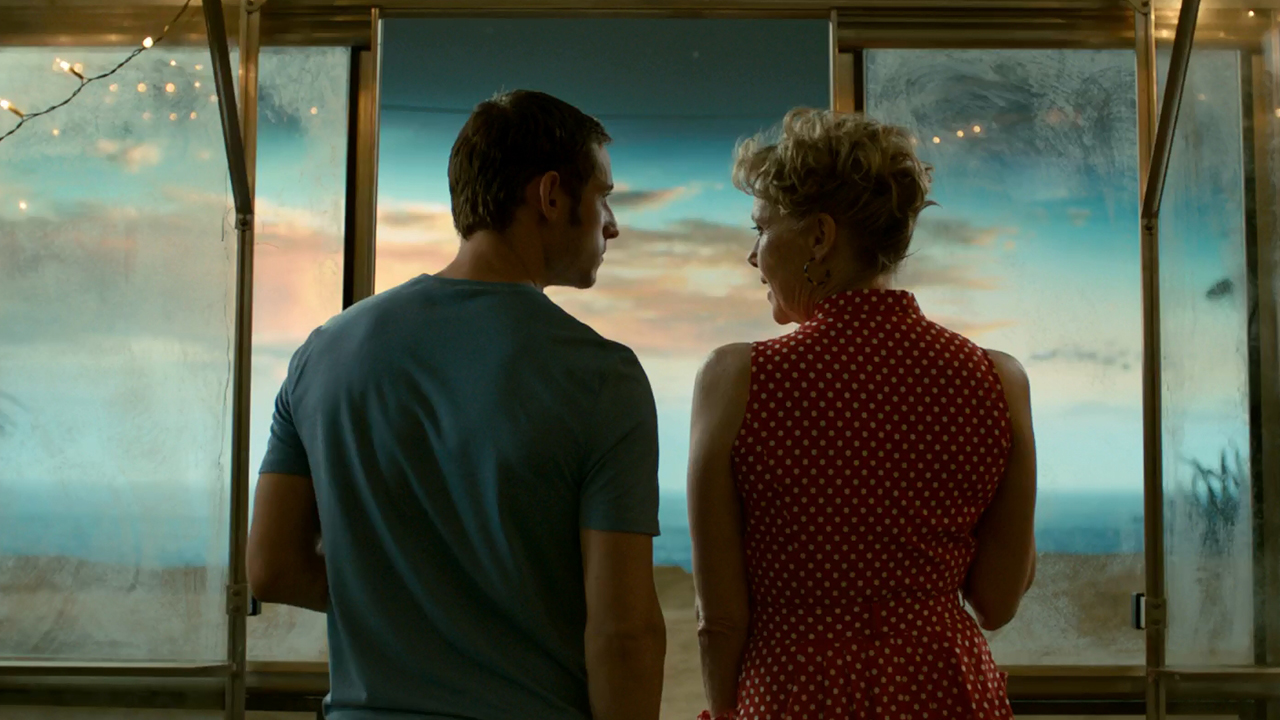

Tetapi, di penghujung karirnya Grahame menikmati rumah van-nya yang berada di pinggir laut. Peter saja diundang dan juga bertemu dengan Ibu dan saudari perempuan Grahame. Pertemuan mereka awalnya berjalan mulus, sebelum pada akhirnya sosok Joy yang diperankan Frances Barber, buka mulut dengan masa lalu pernikahan Grahame yang kelam. Tetapi yang menjadi semakin menarik saat Ibu Grahame yang diperankan Vanessa Redgrave berkata, “Peter, do us a favor. Don’t marry Gloria, even if she begs. It would be so embarassing.” Barber dan Redgrave ternyata Cuma tampil dalam scene tersebut, and they nailed it!

Tidak berniat untuk men-judge Grahame, tetapi jika saya adalah keluarganya, mungkin saya akan sependapat dengan sang Ibu. Tentu akan semakin memalukan jika Peter dan Grahame melakukan pernikahan, sebab ini akan menjadi yang kelima, sekaligus menjadi salah satu suami Grahame yang termuda. Ya, sebetulnya ini adalah kebebasan buat Grahame. Cuma, pasti anda akan cukup malu untuk menanggung konsekuensi menjadi buar bibir masyarakat.

Saya kembali membahas film ini. Bicara penampilannya, Jamie Bell sudah sangat jauh lebih matang dari apa yang saya lihat dalam “Billy Elliot.” Ini juga merupakan reuni kolaborasi Bell dengan Julie Walters setelah 17 tahun. Sebelumnya, keduanya sudah berhasil memukau dengan hubungan pelatih dengan anak didik dalam film coming-of-age tersebut, dan sekarang dengan hubungan Ibu-Anak. Begitupun dengan chemistry yang diperlihatkannya dengan Bening. Bell bisa membuat adegan demi adegan terlihat biasa, apalagi saat Ia harus jatuh cinta dan beraksi dalam banyak romantis dengan lawan mainnya.

Begitupun Annette Bening. Aktris yang selalu terasa underrated ini terbilang berhasil untuk memainkan emosi penonton, dengan tutur lembutnya, dan tentu selain banyaknya click tongues yang seakan jadi trademark Grahame disini. Kita akan menyaksikan Grahame yang semakin ke penghujung usianya, terbaring lemah karena sakit dan seakan menunggu ajal menjemputnya. Terakhir, saya menyaksikan Bening dalam “The Kids Are All Right.” Cuma, di film ini saya merasa perannya lebih menarik ketimbang Oscar nominated performance-nya Michelle Williams sebagai Marilyn Monroe dalam “My Week with Marilyn.” Saya membandingkan keduanya sebagai aktris masa kini, karena kebetulan mereka sama-sama memerankan legenda film 50-an walaupun dengan setting periode yang berbeda.

Bicara penyajiannya, McGuigan menghadirkan film ini cukup berkelas. Dengan memainkan shot-shot tajam, lewat bird’s eye shot ataupun close up untuk memperdalam dialog keduanya, McGuigan berhasil menghadirkan aroma cinta kedua pemain utamanya. Begitupun transisi antar periode yang dikemas seakan berlanjut. Bicara settingnya, perlu diakui unsur CGI film ini memang cukup terasa. Juga, salah satu soundtrack instrumental film ini, “Song for Guy” yang dimainkan Elton John terasa cukup menyatu dengan periode yang diangkat.

Buat saya “Film Stars Don’t Die in Liverpool” adalah sebuah cerita tragis Hollywood. Walaupun sebagian besar ceritanya bersetting di Liverpool, film ini ternyata malah berhasil memancing Saya untuk terus bertanya tentang apa sebetulnya modus Peter. Walaupun sudah berhasil terjawab, film ini kembali menyadarkan saya kalau cinta itu buta.

![#337 – Tom at The Farm [Tom à la ferme] (2013) 337-Picture6](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/08/337-Picture6-218x150.jpg)

![#335 – Heartbeats [Les amours imaginaires] (2010) 335-Picture3](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/07/335-Picture3-218x150.jpg)

![#333 – I Killed My Mother [J’ai tué ma mère] (2009) 333-Picture2](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/07/333-Picture2-218x150.jpg)

![#314 – Rice People [Neak sre] (1994)](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/05/314-Picture5-324x160.jpg)

![#348 – Daddy You, Daughter Me [Abbaneun Ddal] (2017)](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/09/348-Picture5-324x160.jpg)

![#566 – The Billionaire [Top Secret: Wai roon pun lan] (2011) the billionaire](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/06/566-Picture6-324x235.jpg)