Thailand and LGBT? Kedua hal ini sudah bukanlah sebuah kejutan, apalagi bicara tentang negri Siam yang tergolong LGBT-friendly. Kali ini saya akan membahas salah satu film produksi kerjasama internasional, yang dijuga diproduseri oleh anak negeri. Judulnya, “How to Win at Checkers (Every Time).” Namun, jangan tertipu. Anda tidak akan mahir bermain catur jika hanya menyaksikan film ini.

Ceritanya sebetulnya terfokus pada kehidupan seorang pria dewasa bernama Oat, diperankan oleh Toni Rakkaen. Di hari itu, Ia sebentar lagi kan menjalani draft day, sebuah proses bagi setiap pria yang berusia 21 tahun di Thailand untuk menentukan nasib mereka: menjalankan wajib militer atau tidak. Detik-detik menuju kejadian tersebut, malah membawanya ke dalam masa lalu saat Ia masih berusia 10 tahun.

Di usia 10 tahun, Ia memiliki seorang saudara laki-laki yang jauh lebih tua bernama Ek, diperankan oleh Thira Chutikul. Oat kecil, yang diperankan Ingkarat Damrongsakkul, hidup bersama tante dan sepupunya. Sepeninggal sang Ayah akibat kecelakaan dalam bekerja, membuatnya Ia kehilangan orangtuanya. Apalagi karena sang Ibu telah tiada menjelang kelahirannya.

Ek merupakan seorang homoseksual. Ia memiliki kekasih bernama Jai, yang diperankan Arthur Navarat. Keduanya sebetulnya berasal dari golongan yang berbeda. Jai berasal dari keluarga kelas menengah keatas, yang masih dibilang punya segalanya. Lain dengan Ek, Ia harus menghabiskan waktunya untuk bekerja di bar guna menjadi tulang punggung keluarga. Sepasang kekasih yang sebaya ini kemudian diperhadapkan dengan situasi yang sama: draft day.

Film ini lumayan menarik mengangkat premis draft day dalam kisahnya. Seperti yang kita ketahui, tidak semua negara menerapkan wajib militer bagi para penduduk laki-lakinya. Mungkin ini dulu sempat berlaku di Indonesia, tetapi sekarang tidak. Lain juga dengan Korea Selatan ataupun Singapura yang masih menerapkan kebijakan ini. Tetapi yang berbeda dengan Thailand adalah mereka menjadikan momen ini sebagai sebuah peruntungan. Yang beruntung akan mendapatkan kertas bertuliskan hitam, dan yang melaksanakan kewajibannya hanya yang mendapat kertas merah.

Ok, ini film LGBT? Yes! Is it about a gay love story? Yes! Is it about romance? Yes! Is it about coming of age story? Yes! Is the main character gay? No, we don’t know at all. He look like straight. Wait. Once again, is it focusing on its LGBT-themed? No.

LGBT bukan lagi sebuah hal terbilang tabu di Thailand. Setuju tidak? Dari apa yang saya baca, konten berbau LGBT sudah cukup menyebar luar disana, termasuk di televisi dan media visual lainnya. Apalagi dengan sosok ladyboy yang mendunia. Walaupun faktanya, coming out masih menjadi sebuah hal yang sulit dilakukan para LGBT, terutama di kalangan keluarga mereka.

Begitupun dengan film ini. Kita akan menyaksikan Oat dan keluarga kecilnya bisa menerima Ek dengan orientasi seksualnya, tanpa tergambar sebagai sesuatu yang ‘berbeda’. Saya teringat dengan ucapan Bibi mereka yang agak kurang setuju dengan hubungan Ek dengan Jai, “Ek. You can date any guy you want. But, trust me. Relationships like you and Jai don’t work out. You’re only going to get hurt.”

Memang bukan sebuah kejutan, tapi kenyataan perbedaan dua dunia antara Ek dan Jai cukup tajam disini. Jai digambarkan sebagai sosok yang ‘sempurna.’ Tampan, punya orangtua berada, dan tidak perlu khawatir akan masa depannya. Berbeda dengan Ek yang yatim piatu, harus bekerja keras, dan masih ragu dengan masa depannya yang kurang jelas. Penonton akan melihat bahwa yang menjadi permasalahan disini bukan mengenai orientasi seksual mereka. Tetapi bagaimana perbedaan kesenjangan sosial mampu mempengaruhi keadilan sebagai warga negara, yang tergambar jelas dalam pasangan Ek-Jai.

Ada empat aturan main untuk memenangkan catur di film ini. ‘Catur’ tidak digambarkan sebagai sebuah permainan, namun merupakan simbolisasi akan kehidupan. Penonton akan melihat bagaimana seorang Oat tidak mau untuk memiliki nasib yang sama seperti ayah ataupun saudaranya. Terutama yang aturan keempat: ‘Do whatever it takes to win.’ Ia rela untuk menjual motor peninggalan Ayah dan kakaknya, hingga membakar barang-barang peninggalan yang lain.

Menariknya, film ini bercerita dari sudut pandang orang pertama. Josh Kim menggunakan unsur narasi, sehingga penonton akan mengikuti kisahnya sesuai dengan penuturan Oat. Ini yang kadang memberikan sedikit tanda tanya buat saya, karena apa yang kita saksikan hanyalah sebatas hal-hal yang diketahui Oat kecil akan masa lalunya. Saya cukup berasumsi kalau-kalau Ek berusaha hidup dengan menjual dirinya. Apalagi mengingat ucapannya saat Oat menjumpai dirinya yang tengah ‘beraksi’ dan merasa menyesal karena merupakan akibat dari perbuatannya. “Not everything is about you, Kid. You’ll understand when you grow up.”

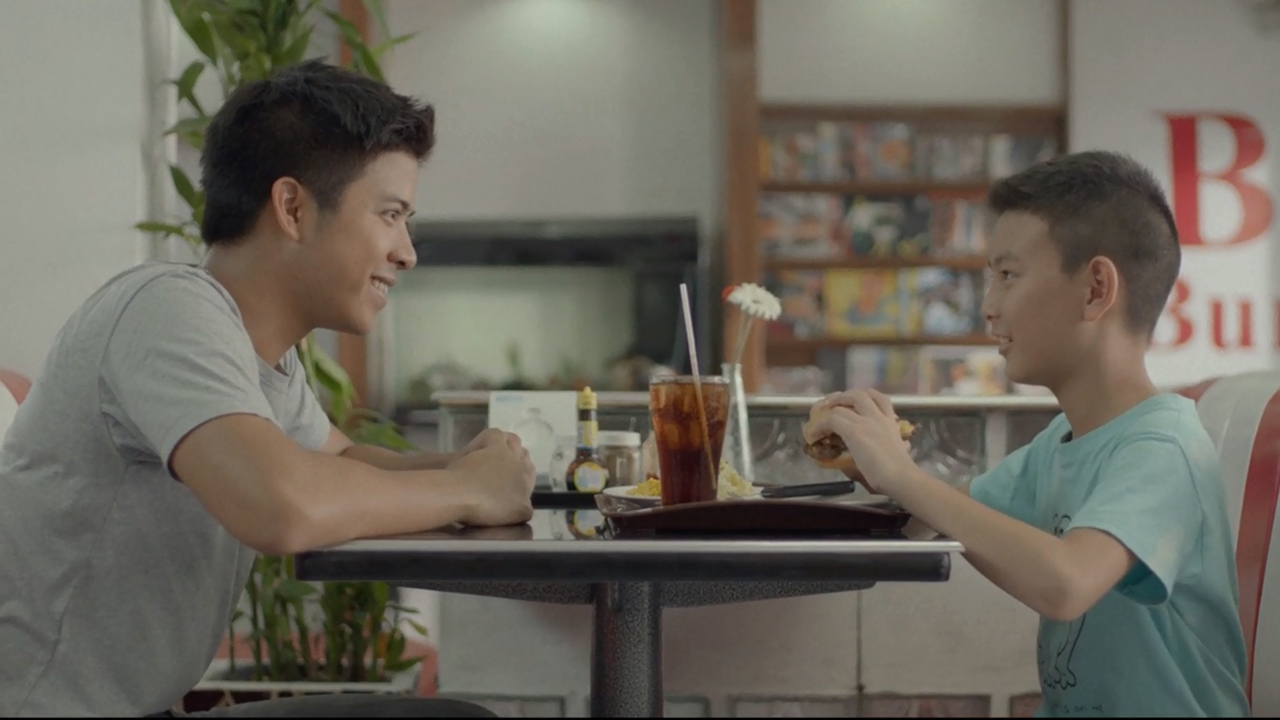

Selain bicara tentang pergumulan Ek, saya cukup menyukai bagaimana film ini bercerita tentang hubungan kakak-adiknya. Saya menyukai akan keberhasilan chemistry antara Thira Chutikul dan Ingkarat Damrongsakkul. Peran ayah yang telah tiada, berhasil coba ditampilkan Ek pada Oat, walaupun kadang tidak berhasil. Salah satunya ketika Ek yang punya uang pas-pasan dan membelikan adik semata wayangnya satu set cheeseburger meal di hari ulang tahunnya, demi memenuhi keinginan Oat yang selama ini tergoda lewat iklan yang ditontonnya. Juga termasuk bagaimana motor peninggalan Ayah mereka dan adegan saat mereka menaiki motor bersama.

Film ini sebetulnya merupakan sebuah adaptasi Josh Kim pada kedua kisah pendek karangan Rattawut Lapcharoensap. Dalam sebuah interview, Kim sengaja mengubah orientasi seksual tokoh Ek menjadi gay, untuk membuat kisahnya menjadi lebih menarik. Saya pun cukup setuju setelah melihat tontonan yang sayangnya terlalu singkat buat saya. Sebelumnya, Kim sendiri sempat membuat film dokumenter pendek berjudul draft day, yang merupakan prekuel film ini. Film tersebut berkisah tentang para transgender yang menjalani draft day mereka, dimana ada yang mau untuk tampil sebagai wanita agar berhasil dikecualikan dari wajib militer; dan ada yang mau tampil sebagai laki-laki untuk mencoba peruntungan mereka. Ini juga tergambar di film ini lewat karakter Kitty, teman Ek yang merupakan transgender cantik yang diperankan Natarat Lakha.

Film ini merupakan satu dari lima film bertema LGBT yang dimasukkan dalam best foreign film di ajang 88th Academy Awards. Malangnya, tak ada satupun yang berhasil masuk kedalam Top 5. Film perwakilan Thailand ini sebelumnya sempat hadir di Berlin Film Festival dalam Panorama section. Film ini meraih 8 nominasi di Thailand National Film Association Awards, termasuk kategori Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Naskah Terbaik, dan Aktor Terbaik. Sayang, hanya Ingkarat Damrongsakkul saja yang berhasil mendapatkan penghargaan Best Supporting Actor di ajang tersebut.

Sebetulnya film ini mau menceritakan peran masa lalu dalam pembentukan karakter Oat dewasa. Namun sayang, penceritaan ini terjebak dengan terfokus pada kehidupan Ek. Akan tetapi, “How to Win at Checkers (Every Time)” merupakan sebuah tontonan yang tidak membosankan buat saya. 80 menit yang dihadirkan terasa begitu cepat, and I want more! Seakan terasa pada beberapa bagian dikemas begitu singkat, namun sungguh berkesan dan sinematik. Kadang ada banyak bagian dari adegannya yang akan membuat penonton berpikir. Ya, tepatnya untuk berpikir akan sesuatu yang akan anda mengerti setelah menjadi semakin dewasa. Bravo!

![#337 – Tom at The Farm [Tom à la ferme] (2013) 337-Picture6](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/08/337-Picture6-218x150.jpg)

![#335 – Heartbeats [Les amours imaginaires] (2010) 335-Picture3](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/07/335-Picture3-218x150.jpg)

![#333 – I Killed My Mother [J’ai tué ma mère] (2009) 333-Picture2](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/07/333-Picture2-218x150.jpg)

![#794 – Oasis of Now (2023) [HIFF Coverage] oasis of now](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/04/794-Picture1-324x160.jpg)