“The Martian” merupakan kebangkitan kembali Ridley Scott dengan eksperimen science fiction-nya. Kali ini, dengan mengusung Matt Damon sebagai pemeran karakter utamanya, Scott akan membawa penonton ke sebuah jenis tontonan yang sedang cukup trending: survival, namun dengan latar set planet Mars.

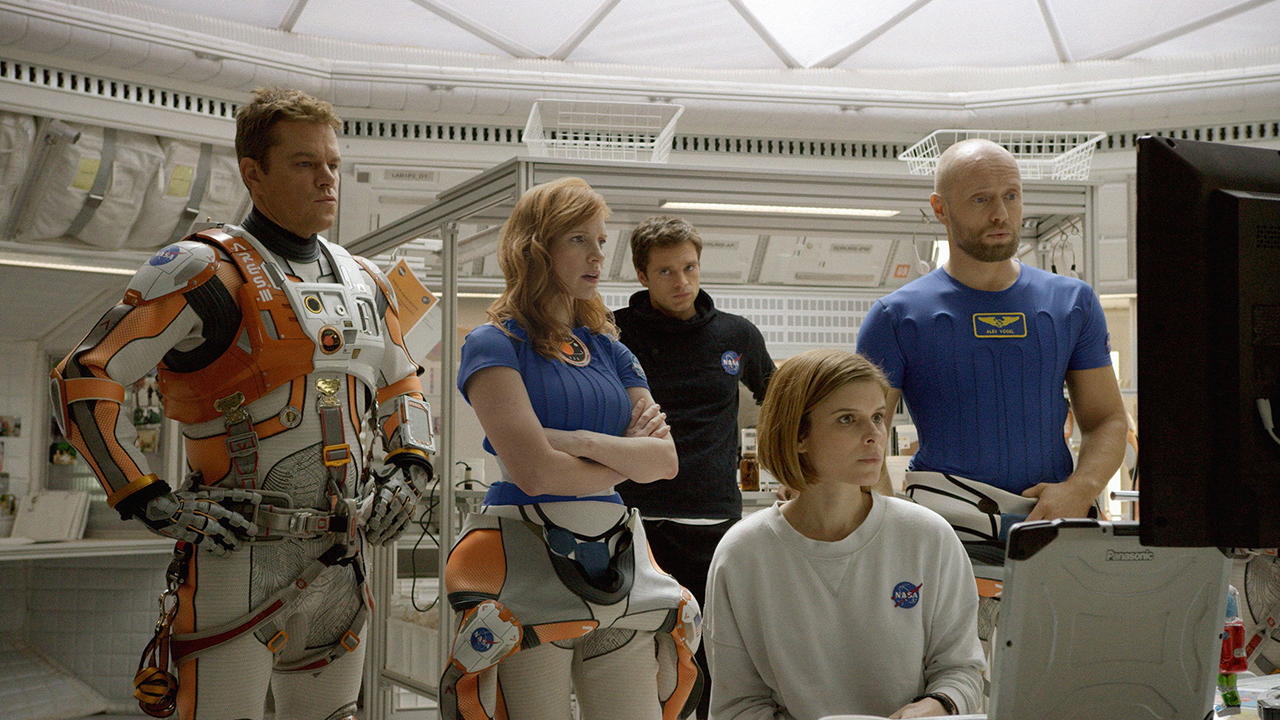

Di tahun 2035, NASA mengirim enam orang awaknya untuk mengamati planet Mars melalui misi yang disebu Ares III. Dibawah komando Capt. Melissa Lewis, yang diperankan oleh Jessica Chastain, tim ini sudah menjalani 18 sol dari 31 yang direncanakan. Sayangnya hal ini terhenti ketika badai debu menghampiri hab tempat mereka tinggal. Ini berimplikasi dengan usaha melarikan diri para astronot dengan menggunakan pesawat antariksa mereka menuju pusat stasiun Hermes.

Menariknya, sebuah tragedy terjadi. Disaat proses evakuasi sedang berlangsung, seorang diantara mereka, yang bernama Mark Watney, diperankan oleh Matt Damon, terkena puing yang menyakibatkan mesin sensor dipakaian tidak berfungsi. Ini menyebabkan rekan-rekan yang tersisa mengira Ia hilang dan mati. Demi keselamatan bersama, Watney kemudian ditinggal sendirian di planet merah. Perjalanan Watney untuk bertahan hidup pun dimulai.

Kisah dalam film ini diangkat dari sebuah novel tahun 2011 yang berjudul sama, dikarang oleh Andy Weir. Kisahnya kemudian diadaptasi dari novelnya ke dalam naskah oleh Drew Goddard sebelum akhirnya Ridley Scott bergabung ke dalam proyek ini.

Bicara tentang tampilan film ini, memang akan terasa membosankan bila kita hanya menyaksikan seorang aktor untuk berakting di depan layar terus menerus hanya untuk bertahan diri. Contohnya, sebut saja “127 Hours.” Di film ini Scott cukup banyak melakukan banyak kombinasi, yaitu dengan menceritakan apa yang terjadi di Mars, lalu yang terjadi di Bumi, dan yang terjadi di Hermes. Ketiga bagian ini dikemas selang-seling dengan satu tujuan yang sama: menyelamatkan karakter utama film ini.

Saya cukup tertarik dengan penggarapan set dan detil-detil di film ini yang digarap Arthur Max. Mulai dari production design yang amat futuristik namun stick to the details, hingga penggunaan Wadi Rum di Yordania ataupun menjadikan sound stages terbesar di Hungaria sebagai salah satu set lokasi syuting film ini. Mendesign sesuatu hal cukup futuristik, seperti yang dilakukan “2001: A Space Odyssey” memang punya tantangan tersendiri, setidaknya agar bisa mampu “menipu” penonton bahwa itu memang benar-benar nyata, walaupun kadang ada beberapa hal yang terkesan dibuat demi mendukung cerita.

Salah satu yang cukup saya sukai dari film ini adalah bagaimana Scott melakukan transisi dalam sebuah adegan yang sama, misalnya ketika penonton diberikan kesan sedang menyaksikan headline news kemudian dengan posisi yang sama bertransisi ke realita yang sebenarnya. Selain itu, Scott juga sering menggabungkan tampilan kamera pengawas milik NASA dalam setiap adegan yang berkaitan, yang membuat penonton akan melihat indikator oksigen dan kawan-kawannya ketika adegan itu berlangsung di sebelah kiri layar.

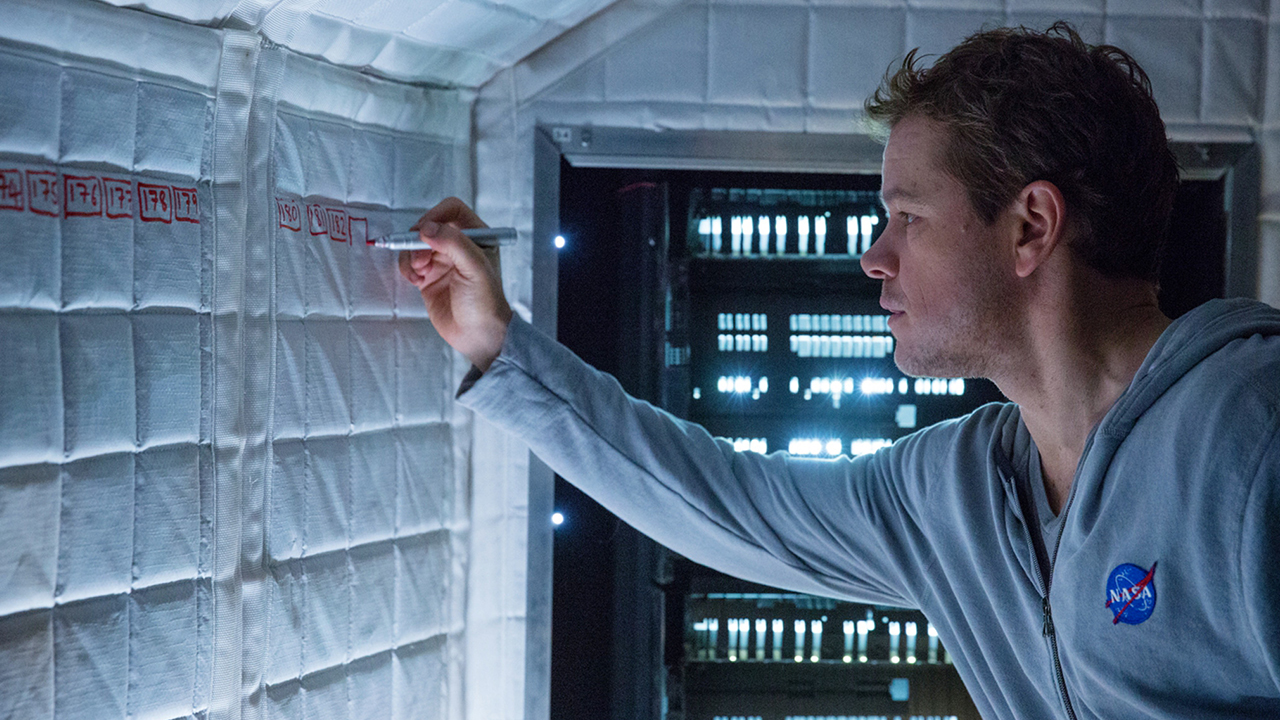

Bicara tentang penampilannya, Matt Damon kembali menghadirkan sesuatu yang menarik, yaitu lewat karakternya yang intelek namun juga cukup menghadirkan suasana lewat leluconnya. Bila dibandingkan dengan Leonardo di Caprio dalam “The Revenant,” cara bertahan hidup yang dilakukan Watney memang lebih banyak mengandalkan perhitungan matematis, reaksi kimia dan kemampuan botani yang dimiliki karakternya. Lain halnya dengan Di Caprio yang benar-benar mencoba bertahan hidup secara pure fisik dari tubuh yang terluka cukup parah. Akan tetapi, penampilan Damon masih termasuk ke dalam salah satu yang terbaik dari tahun 2015, semenjak perannya dalam “Invictus.”

Durasi film ini cukup panjang, 144 menit. Setidaknya, ini masih lebih pendek dari film “Interstellar”-nya Christopher Nolan ataupun “The Revenant”-nya Iñárritu. Walaupun demikian, Scott menghadirkan kisahnya dengan cukup menarik, sehingga Anda tetap akan rela untuk mengikuti ceritanya yang cukup panjang. Film ini juga berisi sedikit istilah bersifat ilmiah, sebut saja istilah Astrodynamics ataupun hydrazine. Tetapi tenang saja, Scott dan Goddard membuat kisah yang tidak akan membuat bingung penonton.

Salah satu hal yang cukup saya nikmati dari film ini adalah running gag Watney terhadap lagu-lagu hits disco 70-an komandannya. Mulai dari “Turn the Beat Around”, “Hot Stuff”, hingga “I Will Survive” akan memenuhi film ini sebagai pemberi suasana kesepian Watney. Sedangkan skor film ini digarap oleh Harry Gregson-Williams, dan merupakan kolaborasi keempatnya dengan Scott.

Sebetulnya tidak ada yang salah dengan ceritanya. Namun ada satu karakter yang cukup menggemaskan buat saya. Ia adalah Vincent Kapoor, yang diperankan oleh Chiwetel Ejiofor. Karakter ini memang cukup penting dalam usaha penyelamatan Watney. Akan tetapi, saya merasa Ejiofor kurang cocok untuk mendapat nama Vincent Kapoor yang jelas-jelas patut disandang oleh Orang India.

Saya merasa casting yang dilakukan Carmen Cuba dan Nina Gold masih kurang tepat. Alangkah baiknya bila memang mau mempertahankan Ejiofor, keduanya melakukan penyesuaian dengan karakternya dengan mengubah nama yang sesuai, atau yang masih sesuai dengan etnis aslinya Ejiofor. Bukan maksud saya untuk bersikap rasis, akan tetapi ini terasa kurang tepat saja. Coba saja bayangkan kalau ada orang asing yang bermain film yang bernama Budi ataupun Sapardi, mungkin akan terasa cukup aneh, kecuali Ia memang keturuan Indonesia ataupun Suriname.

Secara keseluruhan, “The Martian” adalah salah satu science fiction yang patut difavoritkan. Ia tidak akan membuat anda bertanya-tanya seperti “2001: A Space Odyssey”, tidak akan membuat anda bersedih seperti “Armageddon”, dan tidak akan membuat anda pusing ketika menyaksikan “Interstellar.” Film ini mengisahkan bagaimana Watney berusaha hidup tidak hanya secara fisik saja, juga menggunakan kemampuan intelektualnya dalam bertahan hidup di Mars, seperti ucapannya: “I’m the first person to be alone on an entire planet.”

![#337 – Tom at The Farm [Tom à la ferme] (2013) 337-Picture6](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/08/337-Picture6-218x150.jpg)

![#335 – Heartbeats [Les amours imaginaires] (2010) 335-Picture3](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/07/335-Picture3-218x150.jpg)

![#333 – I Killed My Mother [J’ai tué ma mère] (2009) 333-Picture2](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/07/333-Picture2-218x150.jpg)

![#565 – The Love of Siam [Rak haeng Siam] (2007) the love of siam](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/06/565-Picture2-324x160.jpg)

![#86 – Wedding Dress [Wedingdeureseu] (2010) wedding dress](https://cinejour.b-cdn.net/wp-content/uploads/2015/03/86-Picture7W-324x235.jpg)